哪吒的千年變遷:從佛教護法到文化符號

作者:佚名|分類:百科常識|瀏覽:84|發布時間:2025-05-16

哪吒作為中國神話中的重要形象,在當代影視作品中重新煥發生機。然而,其背后的歷史脈絡卻橫跨千年,融合了佛教、道教、儒家思想與民間信仰。

本文將從起源、演變、文化融合及現代影響四個方面,剖析這一經典形象的歷史與文化內涵。

一、起源:佛教護法神的東漸與本土化

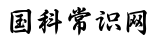

哪吒的形象最早可追溯至印度佛教。梵文名"Nalakuvara"或"Nalakubala",中文譯作“那羅鳩婆”或“那吒俱伐羅”,意為“可愛”。在早期的佛教經典中,哪吒是北方毗沙門天王之子,職責是護法降魔。

隨著佛教傳入中國,哪吒的形象逐漸本土化。唐代文獻《開天傳信記》記載了哪吒托舉高僧道宣的故事,標志著其在中土的早期傳播。至南宋時期,道教將哪吒納入神仙譜系,并將其身份轉變為玉帝座下的“大羅仙”,同時成為李靖之子,完成了從印度神到中國神的血緣重構。

二、形象演變:從宗教神祇到文學經典

宋元時期,哪吒的形象進一步文學化。元代《三教源流搜神大全》首次系統整合了其故事,并加入了“鬧海”、“剔骨還父”、“蓮花化身”等情節,為明清小說提供了藍本。

明代的《封神演義》徹底將哪吒道教化,塑造了靈珠子轉世、太乙真人弟子的形象,強化了他反叛與孝道并存的性格,并植入儒家倫理(如父子矛盾)。

四川江油地區早于《封神演義》成書時期便已存在以哪吒為主神的道教信仰中心。當地傳說中的乾元山金光洞、陳塘關等遺跡,與道教文獻記載相印證,顯示了民間信仰對文學創作的影響。

三、文化融合:民間信仰與地域特色

哪吒信仰在民間呈現出鮮明的地方特色:

- 四川江油: 作為內地唯一的以哪吒為主神的道教信仰中心,保留了完整的祭祀儀軌,并將農歷三月十三設為“真人法會”。傳說與《封神演義》高度契合,但其歷史可追溯至唐代。

- 閩臺地區: 明末清初時期,福建移民將哪吒信仰帶入臺灣,衍生出如“中壇元帥”、“三太子”等稱號。目前臺灣有370余座哪吒廟,并發展出了“電音三太子”這一融合傳統與流行文化的表演形式。

- 澳門: 哪吒被奉為兒童守護神,柿山哪吒廟的起源傳說與瘟疫驅邪相關,體現了民間信仰的實際功能。

四、現代重構:影視創新與文化經濟

當代影視作品對哪吒形象進行了重塑,展現了傳統文化與現代價值觀的碰撞。2019年,《哪吒之魔童降世》以“我命由我不由天”的主題顛覆了傳統,賦予其反叛與自我救贖的精神內核。

文化經濟方面,電影熱映催生了“哪吒經濟”,衍生出一系列周邊產品、主題旅游(如天津陳塘關和宜賓的哪吒行宮)以及餐飲IP,帶動地方文旅產業的發展。2025年,《哪吒2》票房突破百億大關,進一步推動了“哪吒故里”的爭奪戰。

跨文化的生命力:從佛教護法到道教戰神,再到文學經典與影視符號,哪吒的形象始終與時代精神共振。無論是兩岸共祭的“電音三太子”,還是票房神話背后的文化自信,哪吒已成為一個跨越宗教、地域與媒介的超級IP。

通過這一千年演變的過程,我們可以看到中華文化吸收并改造外來元素的能力,以及傳統文化在創新中獲得永續生命力的獨特魅力。

(責任編輯:佚名)